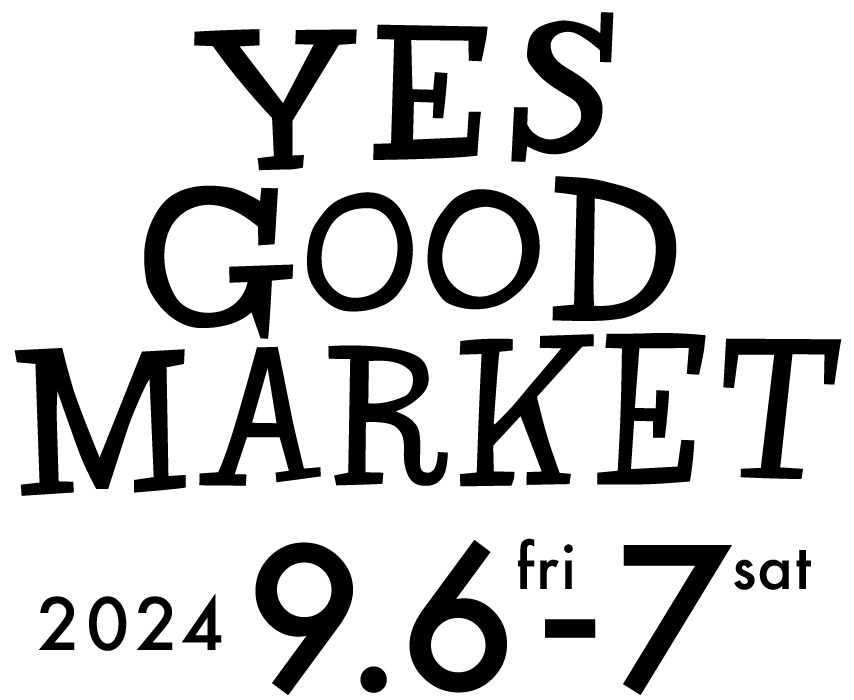

「YES GOOD MARKET(以下、YGM)」では、フードだけでなく、ワインやビールなど各種アルコールも幅広く揃っている。なかでもYusuke Sakabeさんのカクテルは、おいしいだけではなく、新しいものに出合うという“体験”も一緒に味わうことができる。

年間で100種を超えるカクテルを考案していたことも。

Yusuke Sakabeさんはフリーランスのバーテンダーであり、さらに言えば、さまざまな素材を使って新しいカクテルを作るミクソロジストでもある。

Sakabe「お酒を作って提供するという意味では、バーテンダーです。ただ、僕の場合は、ドライマティーニやジントニック、ギムレットというような、いわゆるクラシックカクテルではなく、さまざまな素材を使って新しいカクテルを作っています。一般的にはミクソロジーと呼ばれるものですね。ミクソロジーは、90年代のニューヨークとロンドンで同時多発的に出現してきたとも言われています。僕は、オーストラリアやニュージーランドなど、主に海外でバーテンダーとしての経験を積んできました。レストランバー働くことが多かったこともあり、お酒作りだけではなく、料理を作るチームと一緒に働くことを通じて、シェフたちの調理テクニックをカクテル作りに生かすようになったんです」

クラシックなカクテルとは、リキュールなどのお酒をジュースやシロップで割ったもの。一方、ミクソロジーはフルーツや野菜などの食材や、ハーブやスパイスなど幅広い素材を使って完成させる、言わば独創的なカクテルをさす。単体としてはもちろん、料理とのペアリングドリンクとしてもここ数年存在感が増してきている。

Sakabe「カクテルと料理のペアリングの可能性って無限にあると思っていて、例えば脂身の多い肉を味わってもらいたいと思った時は“酸”を加えたり。逆に料理の“酸”の要素が強ければ、ドリンクから“酸”を引くというように、五味(甘さ・酸っぱさ・辛さ・苦さ・塩辛さ)のバランスがまとまるよう、ドリンクで整えていくイメージです。どれくらいの数か? ですか……、年間100種以上の新しいカクテルを考案することもありました。ただ、国内外のイベントで提供するので、実際はもっと多いでしょうね」

ミクソロジストは、定型化したカクテルのレシピに頼るのではなく、素材同士の組み合わせを一から考えて新しいレシピを考案する。その仕事は、創造的であるからこそハードに違いない。では、どうやってアイデアを得ているのだろうか?

Sakabe「インスピレーションの元になることが多いのは、旅というよりかは、フリーランスで国内外で活動しているので、その土地の素材や生産者さんと交わることで学ぶことが多いです。特に旅先の食材から刺激を受けて考えます。あとは、バーではなく、他業種の方たちとの交流から学ぶことも大いにありますね」

Sakabeさんのブースに並ぶもの。

聞けば、自宅はラボのようになっていて、いつでも思い立てば、カクテルをつくることができるような環境が整っているそうだ。

Sakabe「『YGM』では、ラボでつくったカクテルをプリバッチ(お酒や材料などを事前に混ぜ合わせておくこと)しておいて、会場でコップ等に入れて提供する予定です。これが衛生上も一番安心できるし、オペレーション上もそれがベストかなと」

「YGM」は、日中が中心のため、夜の世界とはまた雰囲気が違うけれど、それもまたSakabeさんは楽しみにしているという。

Sakabe「カクテルを普段飲まない人でも、おいしく飲めるようにポップに仕上げたいと考えています。『YGM』には、夜のバーでは会わない人たちも来るだろうから、カクテルの広い世界をいろいろなひとに知ってほしいですね」

Yusuke Sakabe

Instagram:@yusuke.sakabe

Photo:Shinsaku Yasujima

Text:Shinri Kobayashi

Edit:Jun Nakada